当中国汽车制造业平均利润率跌至4.9%,创十年新低时,降价背后的代价正悄然转嫁到消费者看不到的地方。重庆某零部件公司的工程师透露,主机厂要求新订单降本15%后,他们被迫将防撞梁的热成型钢换成普通钢材,厚度从1.8mm缩至1.5mm。尽管仍贴着国标下限过关,碰撞测试的能量吸收率骤降11%。

一、减配的重灾区,藏在何处?

夜幕下的4S店展厅,销售热情地指点着真皮座椅和大屏中控,却无人提及那些消失的部件。车身电子稳定系统——这个在欧美强制安装的安全配置,在国内大量中低档车型上神秘"蒸发"。湖北、山东、河南等地调查显示,甚至20万元级轿车也加入减配行列。

防撞梁的"瘦身革命"最为赤裸。某美系入门车型用泡沫塑料替代后防撞梁,导致低速追尾维修成本飙升300%;某新势力前防撞梁厚度从3mm减至1.8mm,竟美其名曰"轻量化设计"。当消费者抚摸着光鲜的车漆时,殊不知镀锌钢板已被偷换:双面镀锌板(防腐10年以上)变成单面镀锌板,更有甚者直接采用冷轧钢板(5年即可能锈蚀)。

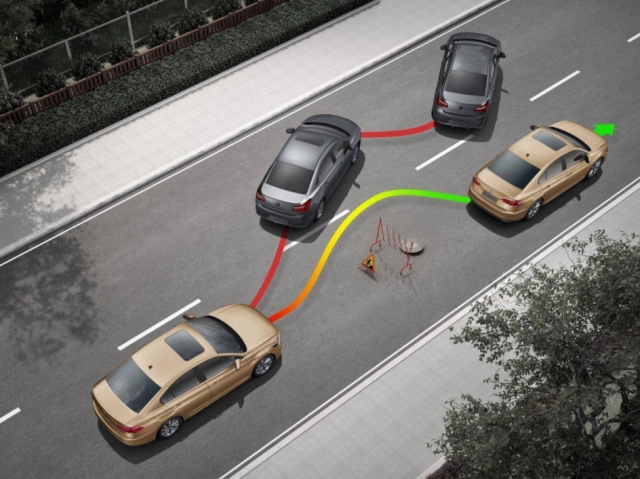

二、消失的防倾杆,被牺牲的操控安全

过弯时车身像船般摇晃?可能你的防倾杆早已被"优化"。这根U形金属杆看似简单,却是抑制侧倾的关键卫士。当离心力将车身推向弯道外侧时,防倾杆通过自身扭转产生反向弹力,把即将离地的内侧车轮拉回地面。

某德系品牌被曝取消后防倾杆后,麋鹿测试成绩暴跌12km/h。更令人忧心的是,过硬的防倾杆会导致弯内轮离地,过软的则放任车身过度侧倾——而减配后的车型,连犯错的资格都没有。

三、从紫色螺丝到黑铁螺栓,6000个隐患在潜伏

一颗紫色螺丝的故事揭开材料替代的残酷真相。这种用于丰田关键结构的特种螺丝,采用聚四氟乙烯材质,耐受-196℃至250℃极端温度,摩擦系数仅为0.04,造价是普通螺丝的5-10倍。而如今,全车超6000颗螺丝正经历"降级革命":铝合金换铸铁,特种钢换普通钢。每颗螺丝增重几克,整车增重几十公斤,油耗悄然上升,动态响应变得迟钝——空载与满载的驾驶差异,如同两款车。

尼龙螺丝以0.15元的单价成为"成本杀手",但其最大扭力不足不锈钢的三分之一。当它们出现在刹车卡钳、悬挂支点等部位时,形变与老化随时可能引发连锁反应。

四、国际车企的"双重标准"

减配狂潮中,某些国际品牌的"双重标准"令人心寒。大众去年全球490万辆销量中,中国市场贡献一半,却陷入"减配门":某些车型被爆底盘铝合金件换钢件,取消后备箱隔热板引发自燃投诉,用铁质冲压件替代铝合金导致断轴风险等等。还有别克某车型:同一工厂生产,出口美国版本净压测试8.5吨,国内版仅6.78吨——当遭遇侧翻碾压时,这1.72吨差距可能就是生与死的距离。

五、减配背后的行业困局

价格战白热化的今天,单车利润薄如刀片。某车身电子稳定系统成本约数千元,砍掉它就能让指导价降一档。德勤报告显示中国品牌电子系统故障率达34%,比德系车高15个百分点——当消费者为《车机重启十八法》百万浏览量贡献点击时,车企的账单上正省下巨额成本。

法规漏洞更让减配有恃无恐。美国自2012年强制要求4.5吨以下车辆装配车身稳定系统,欧盟紧随其后,而我国现行国标仍无此项强制规定。当某车企客户经理直言"减配是行业潜规则,反正没规定不能减"时,背后是每年6万条生命陨落在车轮下的残酷现实。

六、消费者如何自我保护?

面对减配迷局,消费者并非束手无策:

带磁铁验车:吸附车门内侧,吸不住可能是防腐更好的铝合金,吸住则要求出具镀锌工艺证明;

查防撞梁材质:铝合金>高强度钢>普通钢,敢公示厚度和碰撞报告的才可靠;

天窗实测:手指触摸遮阳帘材质,单层玻隔热如同虚设;

索要配置白皮书:重点核查车身稳定系统、防倾杆等关键配置编码。

验车时怠速站在车头听发动机噪音,再进入驾驶室关窗对比,若噪音差距小于30%,很可能已减配隔音棉。

某新能源汽车论坛里,《车机重启十八法》的帖子点击量突破百万次,这黑色幽默背后是消费者用血肉之躯为减配买单的无奈。当丰田流水线上的紫色螺丝被换成黑色螺栓,当防倾杆从底盘悄悄消失,车企省下的是真金白银,消费者透支的却是安全边际。

写在最后,美国公路安全研究所的数据如警钟长鸣:车身稳定系统能避免80%的致命翻车事故。安全不该有双重标准,生命更无法打折——当一辆车在价格战中砍掉最后一颗紫色螺丝时,它砍掉的可能是用户鲜活的人生。

配资炒股平台网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。